2019年年中,上海市第二中级人民法院公开发布了中国首例可从公开渠道查得的遗嘱家族信托司法案例——李、钦某某等遗嘱继承纠纷二审民事判决书,案号为(2019)沪02民终1307号。这一司法案例,无论是从遗嘱信托这一主题来看,还是从案件审理的各方面裁判观点和处理方式来看,都极具首创性、开拓性、前瞻性。本文将针对该案中关于遗嘱信托的司法裁判观点,从案件的进步性和局限性两方面出发,进行深入评析。

中国首例遗嘱信托判决的主要案情回放

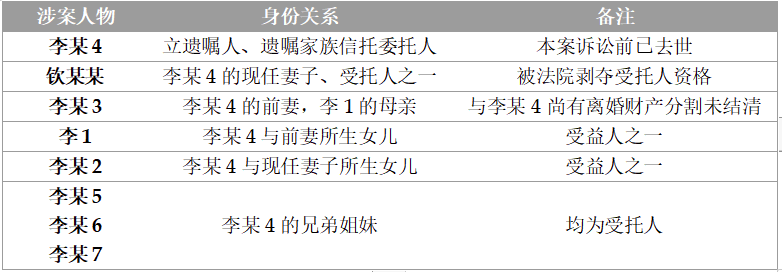

由于本案情节复杂,除了遗嘱信托以外,还包括死者前妻离婚析产纠纷、死后资产变动与确权、遗嘱信托中未涵盖的遗产范围进行法定继承等情节;考虑到篇幅所限,本文将主要对本案中与遗嘱家族信托法律问题直接相关的案情进行介绍和评析。本案所涉人物关系复杂,如表1所示:

2015年8月11日,李某4因病在上海瑞金医院过世。过世前,李某4于2015年8月1日写下亲笔遗嘱一份,内容如下:

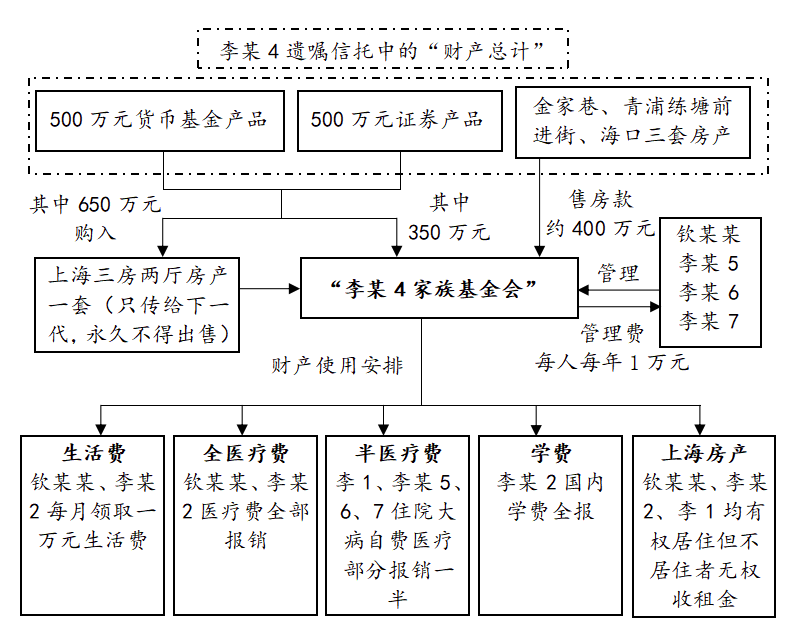

(一)财产总计:1.元普投资500万月月盈招商证券托管;2.上海银行易精灵及招商证券约500万;3.房产:金家巷、青浦练塘前进街、海口房产各一套。

(二)财产处理:1.在上海再购买三房两厅房产一套,该房购买价约650万左右,只传承给下一代,永久不得出售。现有三套房产可出售,出售的所得并入“李某4家族基金会”,不出售则收租金;2.剩余350万资金及房产出售款项约400万和650万房屋和其他资产约1400万,成立“李某4家族基金会”管理。

(三)财产法定使用:1.妻子钦某某、李某2女儿每月可领取生活费1万元,所有的医疗费全部报销,李某2国内学费全报。每年钦某某、李某5、李某6、李某7各从基金领取管理费1万元。三兄妹医疗费自费部分报销一半住院大病。

(四)以后修改部分以日后日期为准。财产的管理由钦某某、李某5、李某6、李某7共同负责。新购650万房产钦某某、李某2、李1均有权居住,但不居住者,不能向居住者收取租金。

对于李某4的遗产(实际遗产范围在一审阶段由法院查明并经各方认可,与图1有所出入,但不影响本案遗嘱信托的评析,不赘述),一审法院原则上认可按照遗嘱信托的方式进行处理。钦某某、李某2上诉认为应按法定继承方式分割李某4遗产,而非以信托方式进行;李1则认可一审法院以信托方式对李某4个人遗产的处理;李某5、李某6和李某7则在二审中认可将本案发回重审的观点,但不同意钦某某、李某2的其他上诉请求。二审法院虽对于一审判决的部分内容有所调整,但对于一审判决中涉及遗嘱信托的认可与安排,基本维持了原判。

(一)立遗嘱人(遗嘱信托委托人)真意得到尊重,解决了部分效力问题

在本案中,立遗嘱人李某4自书遗嘱并未出现“信托”字眼,而指定成立“李某4家族基金会”管理受托财产,在文义上其实与信托相悖。中国的基金会立法经历了一个较长的历程。根据现行有效的《基金会管理条例》的规定,“基金会”一词在我国仅指从事公益事业的非营利性法人,而私益目的的基金会目前并不被认可。本案的遗嘱目的显然不是将遗产进行公益慈善捐赠,而是作为家族成员的生活用途;李某4委托其妻子及兄弟姊妹担任受托人,属于自然人受托,非法人,更无法在民政部门登记为非营利性法人。

尽管如此,法院最终从探寻委托人真意的角度出发,认定李某4实质上希望成立一份信托,而非基金会,亦非普通的遗产继承。法院在判决书中阐释如下:

“从遗嘱的内容来看,李某4表达的意思是不对遗产进行分割,而是要将遗产作为一个整体,通过一个第三方进行管理,这个第三方李某4命名为‘李某4家族基金会’……李某4还指定了部分财产的用途,指定了受益人,明确了管理人的报酬,并进一步在购买房屋一事上阐明其目的——‘只传承给下一代,永久不得出售’,也就是要求实现所有权和收益权的分离。上述李某4的意思表示,符合信托的法律特征,应当识别为李某4希望通过遗嘱的方式设立信托,实现家族财富的传承。”

在庭审过程中,李1辩称,李某4在遗嘱中所述的遗产所购房屋“只传承给下一代,永久不得出售”,这“只是李某4的一个愿望,实际无法实现”。对此,法院在判决书中进一步阐释,这不仅不是无法实现的愿望,恰恰相反,这正是符合家族信托受托财产永续传承特征的体现:

“遗嘱中的‘只传承给下一代,永久不得出售’在法律上并非不能实现,这恰恰正是信托制度的功能之一。”

这在很大程度上弥补了当前中国社会信托法文化土壤贫瘠的缺点,显示了法院对于私益信托效力认定采取宽容和促进生效的司法态度。信托本身是一种带有目的的契约型独立财产集合,从而也逐渐被公认为资管行业的底层法律逻辑。只要委托人的真意符合信托的特性,即使措辞不具规范,仍可以得到成立信托的司法认定,而非机械地根据具体字句去判定信托文件的存废。

(二)受托人信义义务得到强调乃至司法介入,解决了部分信用问题

本案遗嘱信托原定受托人除李某4的兄弟姊妹外,还有其妻子钦某某。然而钦某某在一审阶段拒绝了受托人的指定,后又在二审阶段重新提出愿意担任受托人,对此法院认为“有违诚信,不宜再列为遗嘱执行人、管理人和受托人”,最终本案受托人仅有李某4的兄弟姊妹,钦某某出于违背了受托人应具备的诚实、信用方面的信义义务而被法院排除出受托人的范畴。

遗嘱信托往往作为委托人个人书写设计的架构,更可能指定非专业机构的自然人(例如其亲友)担任受托人。然而,受托人具有《信托法》法定的一系列信义义务,虽然自然人受托人的专业管理义务的要求程度可能不及专业机构受托人,但诚信、勤勉等义务无可开脱。本案钦某某被剥夺受托人资格,以及裁判文书中对余下受托人进行了主动的信义义务提示,显示了法院对于自然人担任受托人情形下的信义义务的强调和重视。

(三)以资金信托作为折衷,解决了部分可执行性问题

本案中,李某4在立遗嘱时误认为自己拥有500万元市值的货币基金产品和500万元市值的证券资产,并对合计1000万元的资产进行了购买房屋和剩余款项的用途设计;但实际上该等资产中有李某4妻子钦某某的夫妻共同财产份额、李某4去世后股市波动影响等,李某4实际能够作为其遗产处理的范围对于购买房屋等信托目的,实际上无法实现。此外,不动产若作为受托财产,从信托设立到分配,在中国当前税法框架下视同两次交易,将产生较为沉重的税负。对此,法院在判决书中进行了如下认定:

“由于股市波动等客观原因,李某4的遗产总值已不足650万元,因此遗嘱中关于购买650万元房屋的内容已无法执行……但遗嘱中还有设立信托以及钦某某、李某2可收取信托利益等内容,上述内容与购买650万元房屋之间没有因果关系或前提关系。只要信托财产符合法律规定,即具备执行条件,可获执行。”

上海二中院采取了折衷的处理方式,将拟议受托财产中的不动产等资产折价变现,统一作为便于操作的资金信托,是当前信托财产登记制度及信托税制缺陷(见后文)情况下的权宜之举。

(一)遗嘱信托在事项不完善时,效力仍无法取得司法认可

无独有偶,早于本案四年前,抚州市中级人民法院在曾某甲与李某遗嘱继承纠纷案中,判决对于一份意欲成立遗嘱信托的遗嘱不予认可其信托效力。该案的遗嘱内容较为粗糙,没有如本案的李某4所立遗嘱那样实质阐明了委托人、受托人、受益人、信托目的、受托财产使用等事项,该案二审法院认为:

“本案被继承人曾金生的遗嘱为‘剩余财产成立曾氏基金,由侄子曾某甲、曾某丙管理使用’,从遗嘱来看,该遗嘱对曾氏基金如何设立,以及曾氏基金设立的目的、基金如何运转,财产如何分配、使用等均没有明确,对遗产具体由曾某甲如何管理使用也没有明确的要求。”

从我国《信托法》来看,《信托法》第十一条规定“有下列情形之一的,信托无效:……(二)信托财产不能确定;……(五)受益人或者受益人范围不能确定”。从本案“遗嘱”的模糊内容来看,本案中的遗嘱信托不具有可执行性,不符合法律规定,属于无效。

因此,如若有意设计遗嘱信托,不建议因本案的判决而认为司法态度对于遗嘱信托的生效无比宽容、故而自行随意设计条款,仍需要较为严密、完善、合法合规地对遗嘱信托的条款进行设计。本文认为,遗嘱信托文件的内容,应符合根据信托法的规定方可被认定为合法有效,为此,应当载明设立遗嘱信托的具体目的、委托人(立遗嘱人)及受托人、受益人的姓名和/或范围、拟议受托财产的范围、受托人行使受托职能的方式和权限、受益人取得信托利益的形式和方法等事项。

(二)遗嘱信托受托人往往是单方面被选任,信义义务问题悬而未决

本案中,虽然钦某某一度拒绝担任受托人,但李某4的兄弟姊妹承担了受托人的角色。一方面,自然人受托人往往相对缺乏专业能力和信义义务意识;另一方面,遗嘱中指定的受托人选可能全部放弃承担受托职责,导致信托的成立遇到实体障碍。对此问题,在李某4遗嘱家族信托案件中,法院在判决书中罕见地就受托人信义义务向该案的自然人受托人进行了主动提示:

“……本院在此需向本案信托受托人李某5、李某6、李某7指出的是:三人均应当遵守信托文件的规定,为受益人的最大利益处理信托事务,而受托人管理信托财产,必须恪尽职守,认真履行诚实信用、谨慎有效管理的义务。受托人如若实施违反信托目的处分信托财产,或因受托人违背管理职责、处理信托事务不当,致使信托财产遭受损失,或者出现受托人将信托财产转为其自有财产等违法行径,受益人均可依法要求受托人承担恢复原状、赔偿损失等法律责任。”

此外,信托文件还可考虑受托人解权条款(Anti-Bartlett Provisions)以嵌入家族办公室,以及家族信托监察人的合意设计。对此,不仅建议通过专业机构进行条款设计,也建议委托人在身故之前就受托人、监察人、家族办公室等人选事宜先行沟通。

(三)遗嘱信托财产多样性导致的可执行性问题仍无法通过本案得到解决

如前述,由于中国当前信托财产登记制度的不完善,当受托财产具有多样性时,即使法院也折衷采取了资产折价从而设立纯资金信托的方式。

目前中国已落地的家族信托产品的财产种类较为单一,主要局限于资金类财产。虽然2017年8月中国银监会正式发布《信托登记管理办法》;2018年8月中国信托登记有限责任公司(“中信登”)正式发布《信托登记管理细则》,由中信登提供信托登记等服务;但长期以来,对于不动产、股权、知识产权等,仍然由于并未规定明确的登记程序以及税务成本高企等原因,导致了实践中本土家族信托财产种类的单一性,难以吸纳不动产、股权、知识产权等作为受托财产。一方面,前述信托登记相关的管理办法与细则中未明确可登记的财产种类,而实践中信托机构多数仍以营业类信托产品为主营项目,对于民事信托多种类受托财产的登记探索亦有限;另一方面,《信托法》第十条规定的信托登记生效主义是“有关法律、行政法规规定”方可授权登记,而《信托登记管理办法》属于银行业监督管理委员会颁布的文件,其效力低于“法律、行政法规”的层级,在法理上亦有一定的缺陷。

司法机关从实践操作的便宜性角度出发,对本案中的遗嘱信托财产进行了折价变现处理,并不意味着我国家族信托受托财产登记类型问题和税负问题得到了解决,该等问题仍需由立法机关、税务部门、监管部门等合力进行解决。

(四)遗嘱信托不能起到破产隔离的作用

遗嘱信托本质上是立遗嘱人(委托人)身故触发条件的信托,且遗嘱的效力可能为在后遗嘱、公证遗嘱等推翻,因此遗嘱信托是可撤回的、动态的信托。本文认为,考虑到遗嘱信托的动态性,遗嘱信托的委托人在身故之前,其遗产范围处于不确定状态,直至身故时,根据《中华人民共和国继承法》第三十三条的规则,其遗产应在清偿债务之后方可作为可被继承的遗产范围,进而放入信托(亦即转移至信托人名下)。因此,本文认为,遗嘱信托的委托人在身故时,其遗产仍应先行赔付给其债权人,随后才能作为受托财产放入遗嘱信托。易言之,遗嘱家族信托不具备破产隔离作用。

若委托人希望从信托财产独立性、破产隔离等风控角度出发设立信托,仍应考虑生前直接设立家族信托,在生前即做好家族信托受托财产向受托人进行的名义移转,而非以遗嘱形式设立不具备信托财产独立性的遗嘱信托,以免造成本可避免的风险事项。

结语

关于国内首例遗嘱信托判决案例的热议持续不断。该案对于以遗嘱形式成立身后家族信托的做法予以了司法肯定,这种肯定的态度具有积极的意义。首先,认可了遗嘱作为信托文件的法定形式,并且在具备了与信托法律要件相符合的内容后,便无需进行信托产品登记即具有法律效力;其次,认可了自然人作为受托人的合法性,尽管这种认可附带了法院主动进行信义义务提示的忧虑;第三,在遗嘱家族信托的受托财产在当前法制环境中不具备设立信托的条件时,认可了通过变现方式设立资金信托的折衷方案的合理性。

然而,与此同时,应当意识到,该案并不能够(我们也不能要求履行司法职能的机关能够)解决家族信托的受托财产转移登记问题、双重税负问题以及自然人受托人的信义义务问题。此外,以遗嘱形式设立家族信托,具有可撤回性、动态性,并不能如同生前家族信托那样起到破产隔离的作用,也是值得注意的要点。

综上所述,本文认为该案从司法实践角度,为财富管理行业增加了遗嘱家族信托这一重要财富管理工具,具有里程碑意义;但背后的诸多问题仍然悬而未决,仍需要各方共同推进改革,进一步完善家族信托的配套法规,方可促进我国民营企业及家族财富的有序传承。